各種資料

特別寄稿 「伊深のネコギギの今」

特別寄稿 「伊深のネコギギの今」

渡辺勝敏先生(京都大学大学院理学研究科・准教授)より

サイト管理者より

はじめに

今から約3年前、伊深の川に本来住んでいてはいけない『オヤニラミ』が生息していることが確認され、改めて河川環境の大切さに関心が集まっています。

しかし、一方で、あの魚はどうなったのでしょうか。あの魚とは、―――『ネコギギ』。

一時は「ネコギギの歌」まで作られ、保護熱が高まっていたこの魚について、今、地元で話題に上ることは少なくなったような気がします。今でも住んでいるのか?はたまた絶滅してしまったのか?

そこで、当サイトでは、「伊深のネコギギは今どうなっているのか」について、『ネコギギ』の生態研究の第一人者 渡辺勝敏先生におたずねしたところ、このほど先生から最新の研究成果を含め、貴重な報告記事をいただきました。先生は伊深へ通うこと25年、誰よりも伊深のネコギギについて精通しておられる方です。

記事は今回の第1回を始め、5回シリーズで当サイトに順次掲載していきます。地元にいながら今だに知らないことの多い「ネコギギ」について、興味深いお話が展開されるものと期待がふくらみます。ぜひご一読ください。

なお、全5回の掲載内容(予定)は以下のとおりです。(次回以降の掲載時期は未定)

第1回 伊深の古くからの住人の紹介

第2回 夜の調査、夜の生活

第3回 個体数モニタリングと絶滅の危機

第4回 古くからの住人の起源

第5回 他の魚たちと川浦川の今後

渡辺先生について

●略歴

1967年生まれ

1990年3月 三重大学 水産学部 卒業

1995年3月 東京水産大学大学院 水産学研究科 修了 博士(水産学)

1995年4月 東京水産大学大学院 研究生

~1998年3月

1997年10月 日本学術振興会特別研究員(PD)

~2000年3月 福井県立大学生物資源学部 東京大学海洋研究所

2000年4月 日本学術振興会未来開拓学術推進事業 リサーチ・アソシエイト

2000年6月 東京大学大学院農学生命科学研究科

2000年7月 奈良女子大学理学部 助教授

~2003年3月

2003年4月~ 京都大学大学院理学研究科 助教授(2007.4から准教授と名称変更)

(現職)

●研究課題

「淡水魚類と河川生態系の自然史・進化・保全に関する研究」

(お断り)この記事において引用されている写真・動画は伊深以外の地区で撮影されたものを含みます(サイト管理者)

第1回 伊深の古くからの住人の紹介 (2015.10.11)

渡辺勝敏(京都大学大学院理学研究科・准教授)

伊深にお住まいの方なら、「ネコギギ」という名前を聞いたことがある方も多いかもしれません。少しお年を召した方なら、「クロザス(クロラス)」のことだといえば、ピンとくるかもしれません。伊深、三和を流れる川浦川にはネコギギがすむことが知られていて、これは今もこの地に誇らしい清流が流れていることを意味しています。

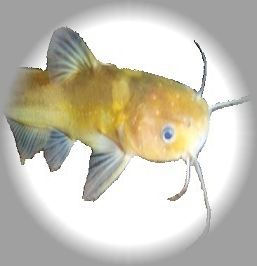

ネコギギはナマズのなかまの淡水魚で、最大でも全長15 cmほどの、小さな愛嬌のある姿をした魚です。ネコギギは伊勢湾と三河湾に流れ込む川にだけ分布していて、三重、岐阜、愛知の東海三県に特産の川魚です。このような特徴ある分布が日本の生物相の由来を考えるうえで学術的に価値の高い種として、1977年には国の天然記念物に地域を定めずに指定されています。ところが、高度成長期以降、川の環境の変化にともなってネコギギは急速に姿を消し、環境省のレッドデータブックでは、絶滅危惧IB類(上から2つ目の絶滅危険レベル)にランクされています。

このような「肩書き」のあるネコギギですが、本人たちは川の中でいたって地味に、目立たず暮らしています。ネコギギは夜行性で、活動期である初夏から秋の季節でも、基本、昼間は隠れ家に潜んでいて、姿を表わすことはまれです。隠れ家は大きな岩の下の隙間や川岸に掘れた横穴が主なものですが、昔ながらの石積みの護岸の隙間や、古いコンクリート護岸や堰堤が浸食でえぐれてしまったような場所も好みます。

夕暮れになると、活動の誘惑を抑えきれなくなるかのように、おそるおそる隠れ家のまわりに泳ぎ出て、徐々に周囲へ拡散していく様子が観察されます。そして、口の周りにある4対のひげを川底や川岸に沿わせながら、ゆるゆると泳ぎまわり、水生昆虫などの小動物を食べます。夜が明ける気配を感じると、またほうぼうから慌てたように隠れ家に戻ってきます。

ネコギギが減った一番の原因は、一時の農薬などの水質汚染を除けば、河川改修や災害などで、隠れ家が減ってしまったことだと考えられています。隠れ家は昼間のすみかとして重要なだけでなく、産卵もまた雄親の隠れ家の中で行われます。ネコギギの隠れ家となるような環境は、ウナギやナマズ、モクズガニなどのすみかともなり、大雨の出水時には、多くの魚の避難場所にもなります。そのような理由で、ネコギギの生息を許す環境は他の魚や生物の生息も保証すると考えられ、ネコギギは清流の環境指標ともなっています。

以上、まずは簡単に伊深の古くからの住人であるネコギギを紹介しました。申し遅れましたが、私は大学院に入った20代前半、1990年から、この伊深の地にお世話になり、川浦川を主なフィールドとしてネコギギの研究を行い、博士号を取得しました。そのおかげで、研究者の道に進むことができました。ネコギギの生態や生活史に関する知見の多くは、この伊深、三和で調べられ、明らかにされてきたものです。これから何回かにわたって、もう少しネコギギや伊深にすむ他の魚たちに関する話を続けていきたいと思います。

今年(2015年)撮影した隠れ家の周りを泳ぐネコギギをご覧いただき、その姿を思い浮かべながら、また川面に目をやっていただけると幸いです。

動画 「長良川水系 ネコギギの生活」(約6分38秒)

(第2回に続く)

2013.12.2 ガンセキの上からのパノラマ動画

牛牧の入口にある通称「ガンセキ」の上からパノラマ動画を撮る機会がありましたので公開します。

標高は230mとさほど高くはありませんが、南側と東側の展望が開けて気持ちの良い風景が望めます。

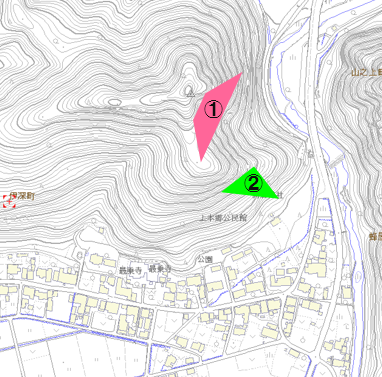

①はガンセキの上の三角点付近(ピーク)、②は少し下がって高倉神社裏から撮ったものです。

撮影日時 2013(H25).12.2 10:20~12:00ころ

ガンセキの上からのパノラマ動画①(三角点付近)

ガンセキの上からのパノラマ動画②(高倉神社裏)

2013.11.30 「えんねのお菓子(えんねパン)」の作り方

佐野えんね※さんから教わり、伊深で多くの方に作られている「えんねのお菓子」の作り方です。干しぶどうや干し柿、梅酒や砂糖漬けの梅を細かく刻んで入れることもあります。

<材料>

小麦粉 300g

卵 3個

マーガリン 140g

砂糖 200g

ベーキングパウダー 小1/2

<作り方>

1 マーガリンを練り溶かし、砂糖を入れて混ぜる。

2 その中に卵を1つずつ入れて混ぜる。

3 2に、小麦粉とベーキングパウダーを加えてざっくり混

ぜ、干しぶどうなどを細かくきざんだものを入れて軽く混

ぜ、型に入れる。(型はドーナツ型がよい)

4 160度に温めておいたオーブンに入れ、55分焼く。

※佐野えんね

1901年ドイツケルン生まれ。1933年、京都日独文化研究所のドイツ語講師として来日し、翌年神戸商科大学教授で民俗学者の佐野一彦氏と結婚。三女をもうける。1945(昭和20)年、戦禍の神戸から伊深へ疎開し定住した。「ノンちゃん雲に乗る」(石井桃子作)のドイツ語訳を刊行したほか、各地でドイツの家庭料理を紹介するなど日本とドイツのかけ橋として活躍した。地元では「えんねさん」と呼ばれ、普段から着物を愛用するなど「日本人より日本人らしいドイツ人」として親しまれた。1995(平成7)年、93歳で永眠。

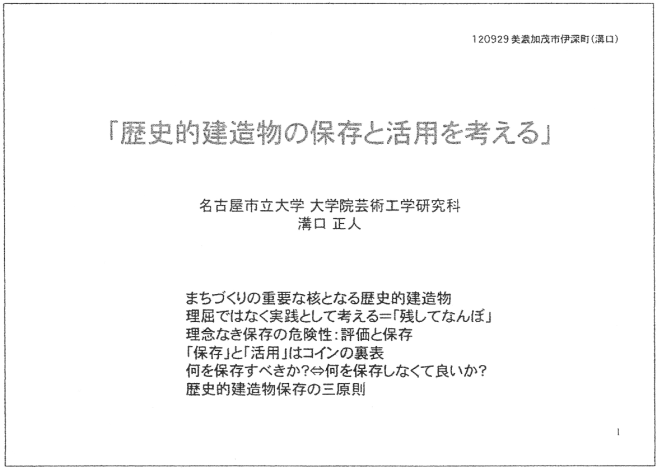

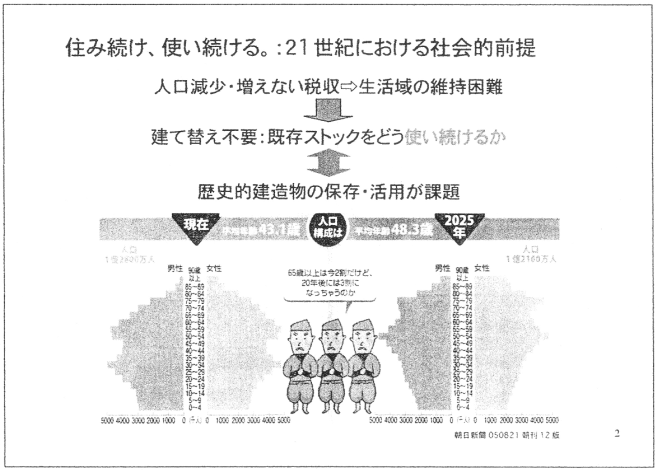

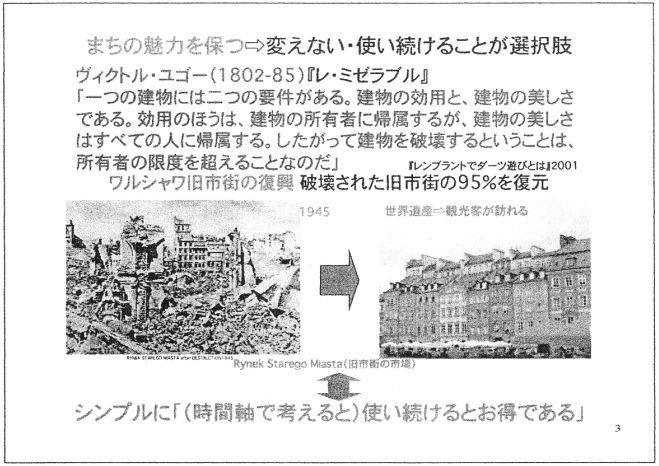

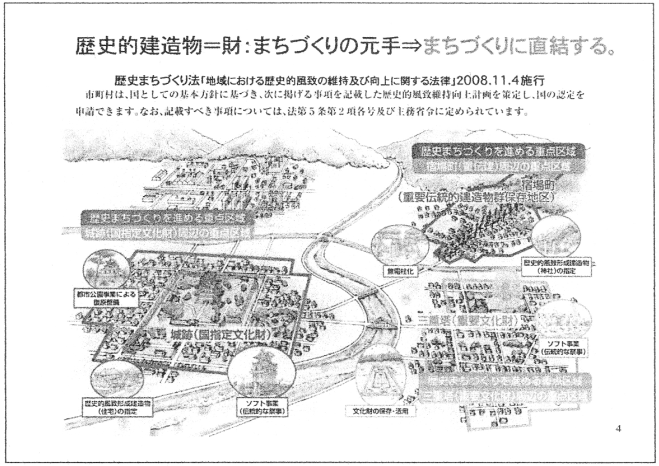

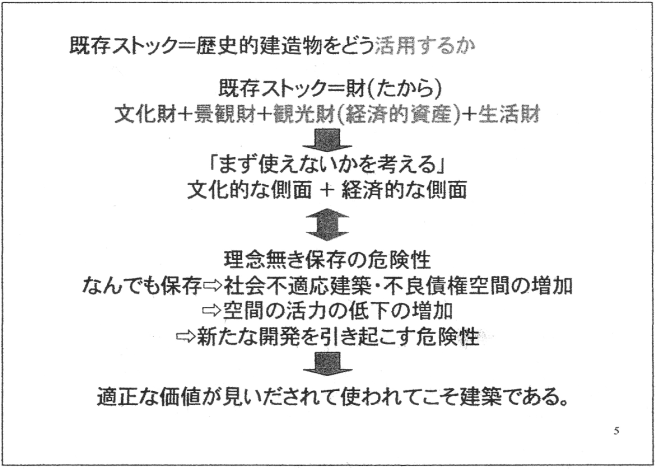

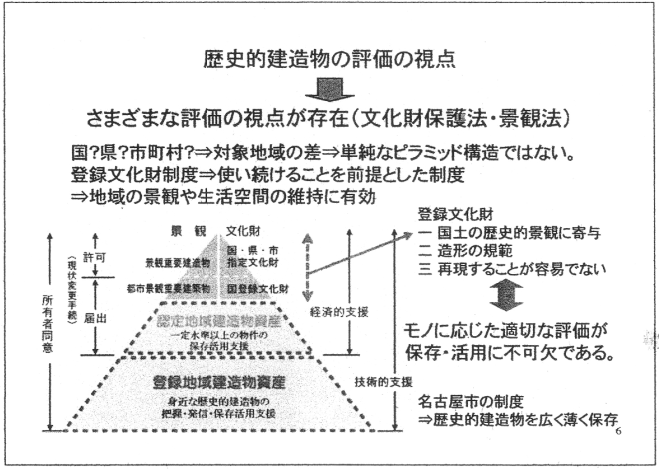

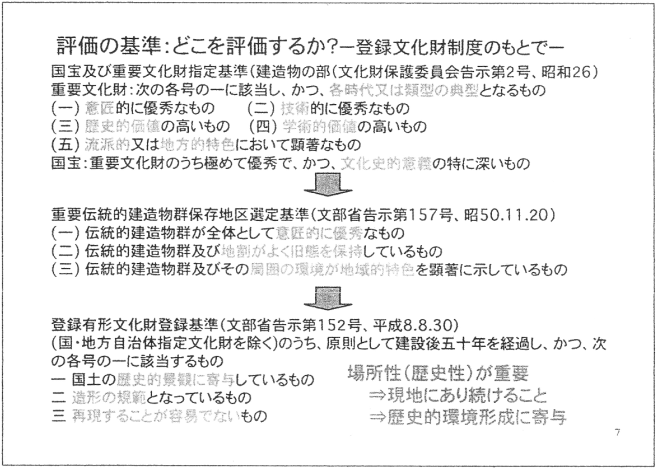

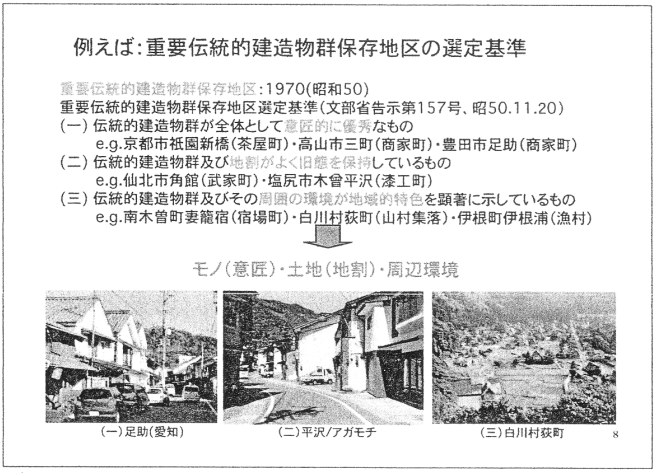

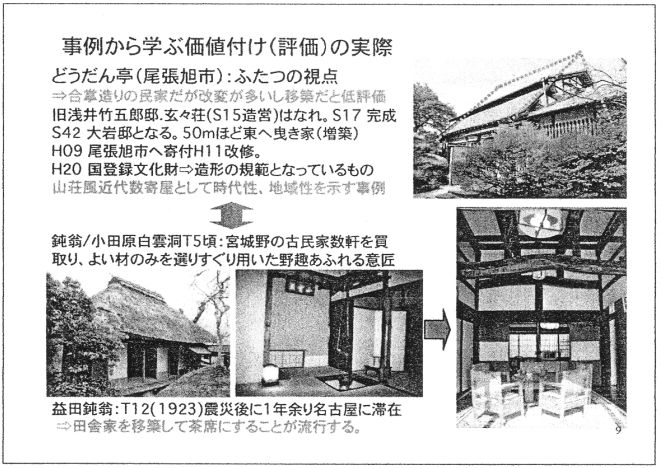

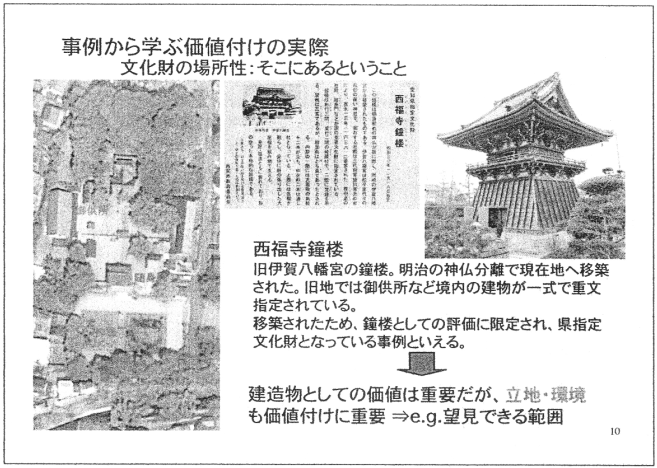

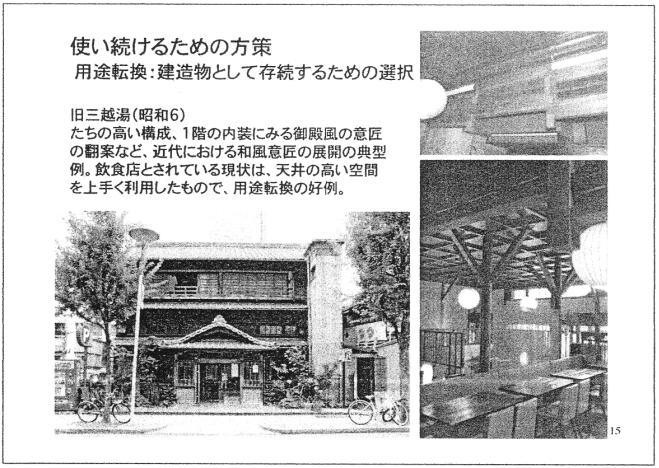

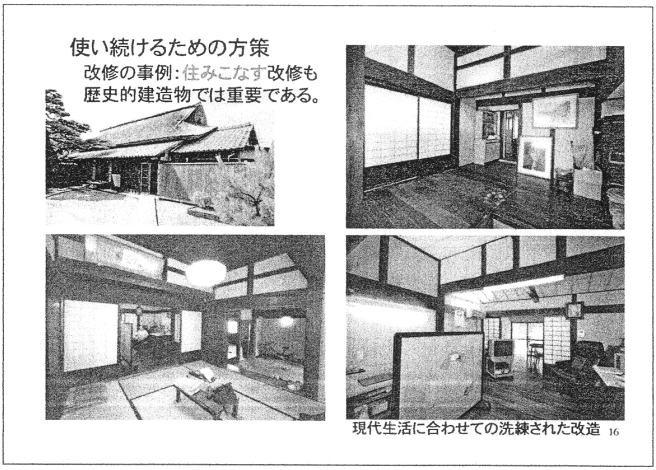

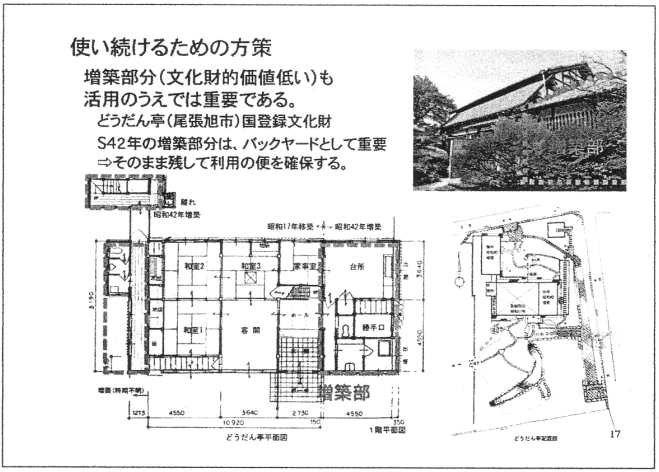

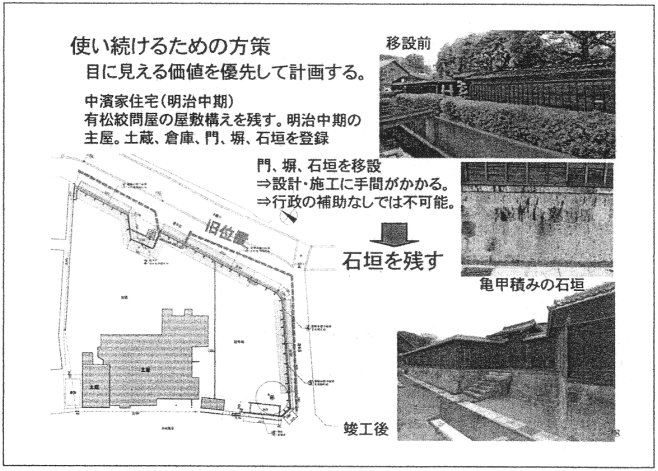

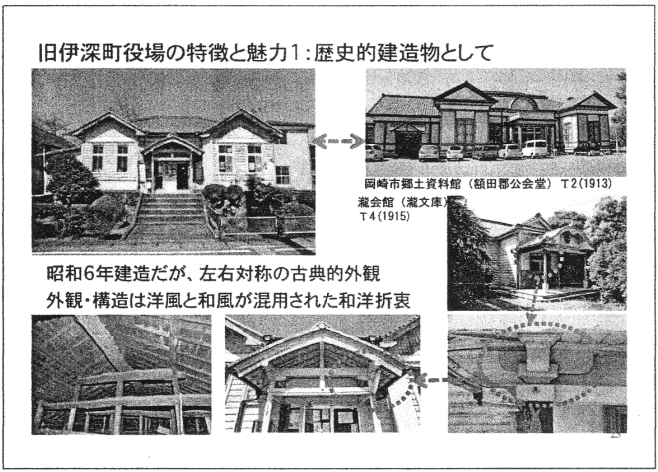

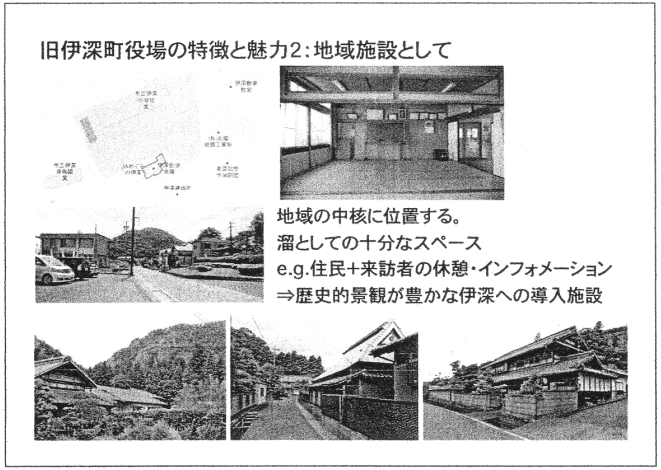

2012.9.29 平成24年度第1回まちけん(まちづくり研修会)「伊深自治会館の歴史的価値を知ろう」の講演資料

研修会で講師の溝口先生が使用された資料を、先生のご了解を得て掲示します。P23・P24の資料中「伊深町役場」とありますが、正しくは「伊深村役場」です。

資料名: 「歴史的建造物の保存と活用を考える」

講 師: 名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 溝口 正人教授

実施月日: 平成24年9月29日(土) 18:30~20:30

場 所: 伊深自治会館

(注)e.g.=「例えば」

▲ページトップへ

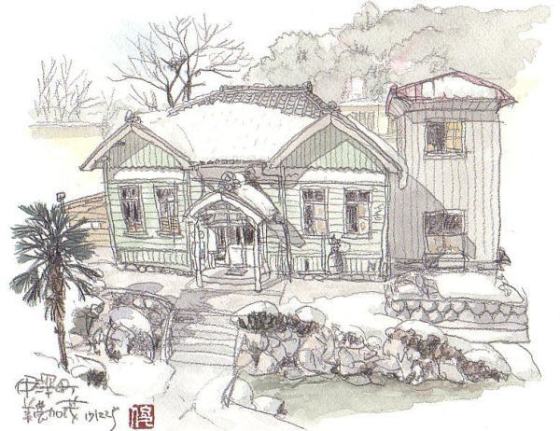

2012.9.6 伊深自治会館を描いた画について

以下の画は名古屋市在住の「のりづき としお」という画家が描かれたもので、趣味である富士山登山の訓練のため可児の鳩吹山へ通ううち、周辺の風景をスケッチするようになり、これまでに2回、伊深自治会館を描いておられます。

作者の了解を得てここに紹介します。

制作年月日

上: 平成22年12月22日

下: 平成17年12月25日

●作者紹介 のりづき としお

■名古屋市生まれ ■設備設計事務所主宰

■屋外スケッチ みず画(え)教室主宰

■スケッチ旅行 のかこう会主宰

■ネットフレンズ・アート展主宰

■鳩吹山の保全ボランティア活動の事務局・参事

■「かにかん」岐阜・可児地区の湿地植物の観察及び調査活動

■美濃加茂・可児でスケッチ教室を開催中

美濃加茂教室 第2・4金曜日 13:00~美濃加茂・Valor/三洋堂駐車場

可児教室 第1・3木曜日 13:00~可児・PATIO(ヨシヅヤ)駐車場

・集合後、車をまとめてスケッチ場所へ向かいます

・屋外スケッチ・費用は2,500円/回毎に清算

絵画教室信条(3M)

1M.もったいない: 折角描いたものを消しゴムで消しちゃイカン 透明水彩も薄く延ばしていつまでも使おう

2M.めんどうくさい: 描きたいものだけ描けばいいじゃない 繰り返しや想像できるところは止めちゃえ~

3M.まっ、いいか: 自分は自分、ヒトと比べたってしょうがない それより自分を許して楽しんじゃえばっ!

■みず画(え)紀行 http://www.its-cc.co.jp

教室の申し込みは 090-7682-6658 へ

(2012.9.6 記)

▲ページトップへ

2012.9 敬老の日特集 伊深のきんさん・ぎんさんは健在 !!

2012.9 「敬老の日」特集

伊深のきんさん・ぎんさんは健在 !!

今年は9月17日(月)が『敬老の日』です。この日を迎えられるご高齢者のみなさま、おめでとうございます。永い人生、一言では言い尽くせないほどの喜びや悲しみもあったのではないでしょうか。皆様のますますのご長寿をお祈り申し上げます。

さて、9月1日現在、伊深には90歳以上の方が、19人おられます。(うち男性4人、女性15人)

このうち最高齢は上切の井上なみさん、同じく河村あきさんのお二人(99歳 50音順)で、なんと生年月日は全く同じ11月18日、あと2月もするとそろって100歳を迎えられます。

井上なみさん 河村あきさん

遠く離れた地で同じ日に生まれた二人が伊深の同じ部落に嫁ぎ、今、ともにめでたく100歳の誕生日を迎えられようとしていることに不思議な因縁を感じますが、今なおご健在で過ごされていることを、伊深の住民としてともにお祝いしたいと思います。

そこで、『敬老の日』に先立ち、お二人を『伊深のきんさん・ぎんさん』として紹介します。

戦争、夫との死別など厳しい時代を乗り越えてこられたお二人ですが、いくつかのアンケートと写真を通して伝わってくるのは、‥‥。

(今回、ご本人・ご家族の了解を得て貴重なお写真・お手紙等を紹介させていただきます。また、取材に当たって佐野綾目さんの全面的なご協力をいただきました。併せて厚くお礼申し上げます)

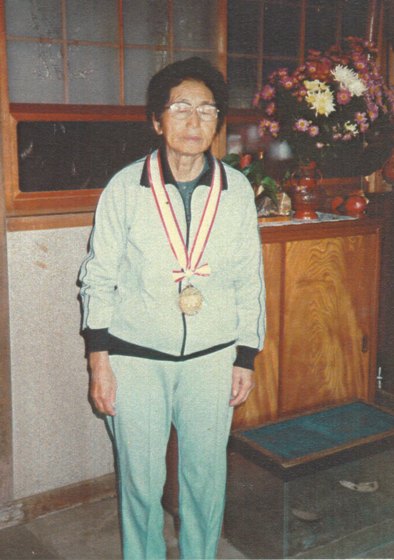

井上 なみさん

(上切、1912(大正元)年11月18日生まれ 99歳)

生まれたところ 滋賀県栗田郡北山田村(現 草津市)

伊深へ来た年 1928(昭和3)年の寒いとき、伊深村に嫁入り

子ども達の数 子ども5人(女、うち2人は死亡)、孫9人、ひ孫19人、やしゃご17人

今までで一番楽しかったこと 「ななくさ会」

今まで一番悲しかったこと 夫が戦死したこと(1942(昭和17)年3.10 )

今一番楽しいこと 子や孫、ひ孫が来てくれたり、祝ってくれたりすること

特技 般若心経を初めから終わりまで、間違えずに唱えられること

【思い出の写真】

ゲートボールで優勝して金メダルをもらったとき(自宅で)

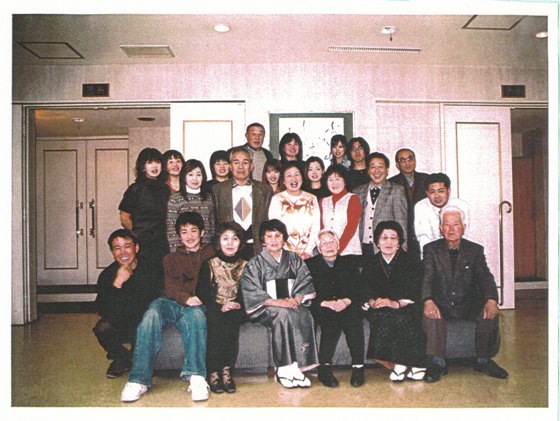

▲子や孫たちとともに

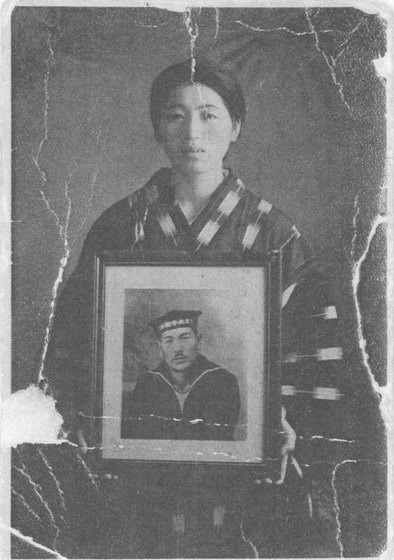

戦死した夫繁喜さんの写真を持つなみさん

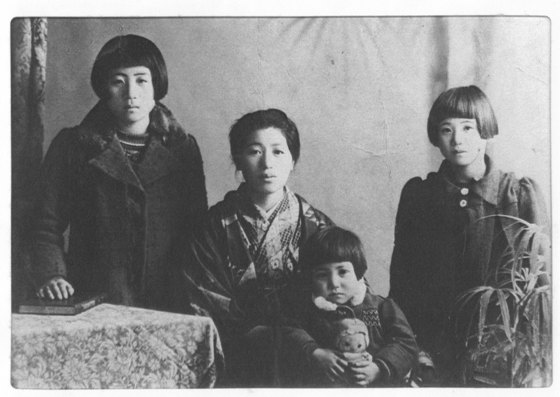

▲長女ちづかさん(左)、次女つゆみさん(右)、五女まち子さん(手前)と共に写真館で写した写真。この写真は戦地へ送られたが、戦死した夫の目にふれることはなく伊深へ返送されてきた。

【なみさん91歳のとき 孫代表から送られたメッセージ】

なみおばあちゃんへ

今日ここに、おばあちゃんを囲む会を開くことができたこと、そして出席できたこと大変幸せに思います。

医学が発達し、生活環境が変わって人間の寿命が伸びたと言っても、おばあちゃんのように91歳という年齢をこんなにも元気に迎えることのできる人もそうそうないことです。

これは私たちにとって誇りでありうれしいことです。

でもその反面、長い人生を歩いてくればきっと大変できびしい時代もあったことでしょうネ。だからこそ、おだやかですこやかな人生を送ってもらえることを願います。

そして私達親族の先頭に立って、まずは当面の目標100歳をめざしてがんばってもらいますヨ。長生きの遺伝子をひきついでいる私達にとってもおばあちゃんに続けとがんばれます。

まだ91歳、やっと92歳になるという気持ちで、元気で健康で長生きして下さいネ。

河村 あきさん

(上切、1912(大正元)年11月18日生まれ 99歳)

生まれたところ 武儀郡下之保村上野(現 関市下之保)

伊深へ来た年 1934(昭和9年)4月、伊深村に嫁入り。

子ども達の数 子ども5人(2男3女)、孫9人、ひ孫8人

今までで一番楽しかったこと 「ななくさ会」

今まで一番悲しかったこと 夫が亡くなったこと。一度もけんかをしたことがない、仏様のような夫だった。

今一番楽しいこと デイサービスで、ゲームをしたり、カラオケで民謡や童謡に合わせて口や体の体操をしたりすること。

特技 新聞紙を使ってごみ入れの袋を作ること。童謡などの歌詞を終わりまでしっかり覚えている。

【思い出の写真】

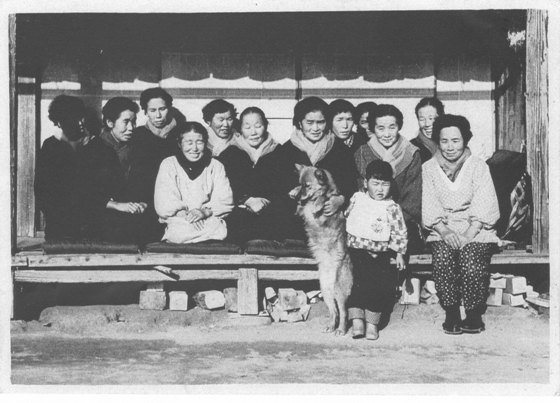

雪かきの朝。左奥があきさん。右は佐野えんねさん。手前は遠山いとさん。

▲部落の人達とともに。左から3番目があきさん。

ななくさ会の旅行。真ん中があきさん。右から3番目がななくさ会を主宰していた佐野一彦さん。

これもななくさ会の旅行。後列左から4番目があきさん。

▲河村さんが若かったころの自宅付近の風景

図らずも、一番楽しかったことは ”ななくさ会”、一番悲しかったことは ”夫を亡くしたこと” とお二人とも同じ答えでした。ここに出てくる「ななくさ会」とはどんな会だったのか、事情を一番知る佐野綾目さんにお尋ねしました。

「ななくさ会」について

(佐野綾目さん 談)

この会は、父である佐野一彦(※昭和20年の暮れに神戸から伊深に移住)が主宰していたものですが、はじめは、青年団を退団した人たちが「もう少し何か学びたい」と言ってきたのに答えたものと思われます。当時の卜雲寺の大心和尚(=のち岐阜市の瑞龍寺住職三井大心老師)と一彦とが卜雲寺の本堂などで夜、集まってきた若者に何か話したり、話を聞いたりしていました。

昭和29年の一彦の日記にこんなことが書かれています。

『昭和29年9月16日 「ななくさ会」の若人と京都旅行(一泊二日)。長谷部勇、平田邦治、堀畑久雄、美濃輪京一、服田福太郎。

9月17日 嵯峨の法輪寺、野ノ宮、落柿舎、二尊院、釈迦堂、広沢の池、仁和寺、龍安寺から北野へ。「みなみな、くたびれにけり」。四条大宮で夕食を共にして、その後は甥の草野敏彦(※京都在住)に案内させて、新京極、寺町へ。』

その後、中切、西切、寺洞などの女の人達も加わるようになり、年に6回くらい集まって楽しみました。正月には食事会、一彦作のなぞなぞ歌の福引付きでした(龍安寺をお借りすることもありました)。

年に2回ほどの日帰り旅行は、お弁当持ちで汽車や電車を利用したもので、お宮やお寺、景色の良いところと、計画するのは一彦とえんねでしたが、えんねはほとんどついて行きませんでした。

そのほかに、もしかするとこれが一番大切な行事だったと思いますが、佐野家へ来るお客さんで面白い話のできそうな人に頼んで、夜、龍安寺で「話」をしてもらうとか、一彦が撮ったスライドを観るとかの会もありました。藤田和三さんと遠山いとさんが連絡係でした。

どうやら、「ななくさ会」は今でいうところの文化サークル、サロンのようなものであったらしく、楽しみの少ない時代であったからこそ、お二人の中で今なお一番楽しかった時間として鮮明に記憶されているようです。

井上なみさんの特技が「般若心経」というお話は、若くして寡婦となられたなみさんが唱えられた回数やお気持ちを思うと、単なる特技というよりは自然に身についてしまったものと思え、少し胸が痛くなります。

また、河村さんからお預かりした写真は「ななくさ会」のものが多く、毎回よほど楽しみにして出かけられたものとお察しします。

お二人のますますのご長寿をお祈りします。

協議会のこと >

協議会のこと > 伊深のこと >

伊深のこと > 動画あれこれ >

動画あれこれ >